Negra con orgullo, marica por convicción y puta por opción.

La vida de las personas trans en Colombia sigue siendo muy difícil de ser vivida; a la violencia que tienen que afrontar, que es estructural y sistemática, dejándoles en un bajísimo nivel su promedio de vida –la mayoría no llegan a la adultez–, exponiéndolas a soportar diariamente expresiones de violencia física, verbal y simbólica, se suma la precariedad con la que deben vivir: pobreza, dificultades para acceder al sistema de salud, desescolarización y precarización en las ofertas laborales, son las excepciones que –a modo de privilegios– algunas de ellas, como si fuese una proeza, pueden disfrutar.

Ello ha condenado a miles de personas con experiencia de vida trans en Colombia a traducir su identidad y/o expresión de género en una vivencia de ausencia de derechos, soledad, abandono estatal e indiferencia social, que ha dado como resultado que las narrativas de la violencia, de la soledad y la invisibilidad es donde se les nombra, precisamente porque han llegado a su fin.

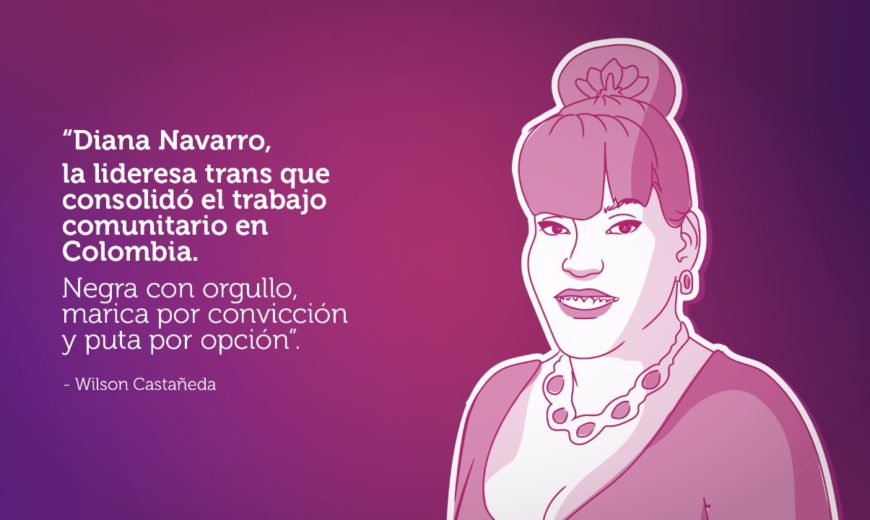

Esta semana asistimos a la que es seguramente la pérdida más sensible para el movimiento LGBTIQ+ en los últimos años en Colombia: la muerte de Diana Navarro, lideresa trans barranquillera que se reconocía como negra, marica y puta. Su vida es quizá una muestra extraordinaria de lo que es la cotidianidad de una mujer trans: terminó sus estudios en Barranquilla, estudio y se graduó como abogada en la Universidad de Antioquia en Medellín, trabajo en el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Bogotá, lideró espacios de transformación institucional en el INPEC y la Policía Nacional, fue la primera mujer trans en ser parte de la directiva de un partido político y lideró un proceso comunitario trans en la localidad Santa Fe de Bogotá, convirtiéndose en lideresa, –madre– de varias generaciones de mujeres trans. Pero, lejos de pensar que fue un ejercicio favorable en cada uno de esos lugares, tuvo que afrontar una lucha contra la discriminación, los estigmas y los prejuicios hacia ella, lo que representaba y los ideales que enarbolaba.

Su reivindicación como negra, no solo era un cuestionamiento abierto a una sociedad racista, que prefiere la enunciación desde el mestizaje y privilegia lo blanco, sino que también era un llamado de atención al propio movimiento, que se ha resistido a pensar en su interior la interseccionalidad como una forma de vida. Es decir, Diana era orgullosamente negra y sentía que sus orígenes caribes (propios de la Guajira), representados, no solo en la pigmentación de su piel, sino en su cultura y prácticas espirituales, le convocaban a construir un proyecto de vida trans; no tipo exportación –aquellos que la globalización ha tratado de imponer– sino de pensar en las formas propias de su vida en comunidad y su pertenencia racial, que le generaban retos creativos para construir y deconstruir su expresión de género.

Esto la llevó a proponer, en sus reflexiones y acciones, la urgencia de denunciar ese velo que a veces es imperceptible del racismo en el movimiento social que, con el afán del capitalismo y la cosificación de los cuerpos, ha generado prácticas propias de revictimización de las personas LGBTIQ+ negras, afros, palenqueras e indígenas, que van desde el extremos a generarle barreras en el mismo movimiento por su color de piel y su prácticas culturales, o a cosificarles y sexualizarles como objeto de deseo. De allí, para ella el reivindicarse como negra, era construir un espacio de reflexión desde la raza y la racialidad, denunciando las prácticas soterradas de racismo dentro de la agenda de diversidad sexual y de género y permitir que las culturas negras del país se interpelaran y garantizarán espacios de vida a las personas LGBTIQ+ en su cosmovisión.

Llamarse a sí misma marica era un ejercicio pedagógico. Diana se crió en un sector de Barranquilla en donde los medios de comunicación y los diálogos barriales en los bordillos –aún hoy– tenían como afición burlarse de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y, con el término marica, les hacían sentir indeseables, perversas y, necesariamente, receptoras de violencia.

Fueron muchos los insultos cotidianos que ella recibió, acompañados de la palabra “marica” … “sufra marica”, “piérdase marica”, “muérase marica”, “esto no es para maricas”. Luego de sortear tanta violencia, incluso simbólica, (cuenta que le rayaban sus cuadernos con la expresión marica), decidió apropiarse para sí ese mismo término con el que la discriminaban y reinventarlo para vaciarlo de violencia. Por eso, ella se negó siempre llamarse así misma trans o mujer de la población LGBTIQ+. Decía “soy marica” y, alguna vez, explicaba: “soy marica porque en el lugar donde crecí y que tanto amé, me llamaban despectivamente “marica”. Entonces, encontré dos caminos: quedarme en ese espacio vital que tanto amo, transformando ese término hostil en reconocimiento y me voy al anonimato o me escondo bajo la sigla de lo LGBTIQ+”. Finalmente, asumió el primer camino y, hasta el final de su vida, transformando la semántica de lo marica, busca que la cotidianidad fuese un espacio para ella como mujer trans y para la diversidad sexual y de género en general.

Puta, como escenario de profesión, fue su plataforma de activismo. Cuando terminó su colegio tenía claro que quería ser abogada, pero, de inmediato, encontró dos impedimentos: la cultura barranquillera que, por su ya marcada expresión femenina, la buscaba recluir en la peluquería como única fuente de ingresos y los altos costos para estudiar derecho (en ese momento solo se ofrecía en universidades privadas de la ciudad). Situación que la obligó a migra a Medellín y allí emprende dos retos admirables: 1) abrirse paso en su proyecto de vida en una sociedad conservadora, racista y patriarcal, que se sentía triplemente cuestionada por su apuesta de vida y 2) buscar pasar el difícil examen de la universidad pública para poder acceder a su estudio sin que la ausencia de dinero le generaba barreras.

Por su alto rendimiento académico, logró pasar el examen y, si bien es de bajo costo, el estudio público requería sobrevivir y toma le decisión por convicción a dedicarse al trabajo sexual, puteo, como ella lo llamaba porque lo disfrutaba, sentía que era un ejercido de realización personal y dignificaba desde allí su cuerpo. Jamás lo hizo por obligación, nunca permitió que le profanarán su integridad y se negó a ser llamada trabajadora sexual, pues creía que era trasladar un proyecto de vida que la sociedad por su doble moral ha precarizado a una realidad de derechos inexistentes por lo que se reivindicó como puta y acompañado hasta el final de su vida a muchas mujeres y hombres que por opción asumen el puteo.

Luego de graduada se instaló en Bogotá y por más de veinte años, desde la localidad de Santa Fe, su casa fue la casa de muchas personas trans trabajadoras sexuales y ante la ausencia de respuesta institucional, fue un referente comunitario para la garantía de derechos de las personas LGBTIQ+. Luego con la aparición del partido Polo Democrático y su compromiso de ser plataforma política para los grupos poblacionales históricamente excluidos, en 2007, Diana inicio su militancia política que rápidamente la llevó a convertirse en la primera persona trans en América Latina en hacer parte de la mesa directiva de un partido político.

Para el año 2012, con el inicio de la construcción de la política pública LGBTIQ+, pasó hacer parte del equipo dentro del Ministerio del Interior, que lideró el trabajo territorial que dio como resultado la línea de base y luego el documento de decreto, que lastimosamente por la desidia del gobierno Duque no logró ver implementado. Por esos mismos años, su liderazgo en la implementación de una orden de la Corte Constitucional sobre mejorar las condiciones de vida de las personas LGBTIQ+ privadas de la libertad, la mantuvo recorriendo muchas cárceles del país formando tanto a miembros del INPEC; como conociendo y denunciando de primera mano, casos de violencia y negación de derechos en centros de reclusión motivados pro prejuicios y discriminación contra personas LGBTIQ+, también estuvo al tanto de la directiva 006 de 2010 que comprometió a la Policía Nacional con en reconocimiento de la diversidad sexual y de género y por años acompaño tanto procesos de formación en esa institucional como denuncias de violencia policía.

En los últimos años se desempeñó como funcionaria de la subsecretaría de Diversidad sexual desde Bogotá donde combino sus tres grandes pasiones: abogada de las causas maricas, lideresa comunitaria de mujeres trans en trabajo sexual y promotora de espacios de trabajo con personas afro LGBTIQ+.

En días pasados, un mensaje suyo desde un centro médico de Bogotá sorprendió a su círculo más cercano, la fuerte y callejera Diana, incansable en su trabajo, les escribía desde una cama de hospital, donde estaba internada por dolencias médicas. En esta ocasión era ella la que pedía a sus aliadas compañía y cercanía, para lo que sería su última campaña: el final de su vida, fueron semanas de hospitalización que no fueron otra cosa que un ejercicio silencio de repasar su legado, recordar la importancia de superar las diferencias para trabajar juntas y sumar al activismo acciones de solidaridad y sororidad, afecto, compañía, porque a veces a pesar de que hacemos tanto y nos vemos cerca de tanta gente, estamos tan solos que nuestras vidas se apagan en silencio.

Diana murió el pasado 22 de agosto de 2022, un día antes de recordad los 29 años del asesinato de León Zuleta pionero del movimiento LGBTIQ+ y si bien a Diana no la mataron las armar prejuiciosas de la violencia de odio que vive el país, la perdimos igual que a León y a decenas de activismos de la diversidad sexual y de género, cuyo legado nos motiva para seguir hasta que la dignidad sea costumbre. Hasta siempre Diana.

Wilson Castañeda Castro

Director

Corporación Caribe Afirmativo